アリエル・シュルマン ヘンリー・ジュースト 監督 Netflix

初めて観る監督です、全然知らないですし、正直主役のジェイミー・フォックスにはそれほど思い入れがありませんけれど、エドガー・ライト監督作品「ベイビー・ドライバー」)の悪役っぷりは印象に残っています。

しかし、何と言っても久しぶりにジョセフ・ゴードン=レヴィットが準主役で出演しているので、すぐに観ました。やっぱりカッコイイ。

ピルと言われるカプセルを飲む事で、超人的なパワーを5分間だけ、手に入れられるという薬物がニューオリンズの街にはびこり出しています。ロビンは女子高生ながらも売人として、このピルを売りさばいているのですが・・・と言うのが冒頭です。

いやーNOセインツには全然思い入れが無いんですけれど、そこで№37グリーソンのユニフォームを着ているんですけれど、こういう小物にもちゃんと目くばせがしてあって、流石です。

大変映像的にエッジが効いています。あまり見た事が無い映像美がありますし、シリーズ物に出来るくらいポテンシャルを秘めた設定だと思うんです。

でも正直、このストーリィは、この設定を生かし切れていないと思います。アイディアはなかなか豊富ですし、子役の使い方もイイです、でももっと上手く出来るのに!惜しい!と思いました。

ですが、そんな事は微々たるもので、ジョセフ・ゴードン=レヴィットが活躍してくれるので、大満足しました。

ジョセフ・ゴードン=レヴィットが好きな方にオススメ致します。

アテンションプリーズ!ここからちょっとだけネタバレありの感想です。

未見の方はご注意下さいませ。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

で、ネタバレありですと、もう少し系統立てた、能力の発現に対する予想があってからこそ、より驚けると思うのです。その変異性についても。これは漫画「ハンター×ハンター」とかで勉強して欲しいくらいですし、娘の超能力の遺伝については、もっともったいぶらないと、全然カタルシスが湧かないと思いますし、その反動が何かないと、じゃ今までなにしてたん?ってことになりかねないです。その辺はもっとブラッシュアップ出来たと思います。

でも映像が凄くスタイリッシュでそこは面白かったです。

豊島圭介監督 ギャガ

三島作品はいくつか読んでいますし、文学作品として好きなものもありますが、ちょっと行き過ぎな部分も感じる人ですが、何しろ、私が生まれて2か月後には亡くなられてしまっているので、正直、どのような人であるのか?は理解出来ていません。

そして振付師であるベジャールが三島の作品をバレエにしているので、いつか見たいのですが、その前に三島を見ておこうと思ったのと、時間的に行けるのがこれしか無かったので、吉祥寺オデヲンで、緊急事態宣言解除後、初めて劇場に来ました。

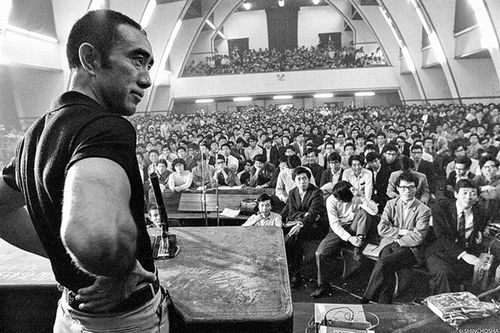

まぁ有名な三島が東大で討論した事は知っていましたが、正直何処までかみ合った議論だったのか?結構前にYouTubeでも見ていましたけれど、とても見やすく編集されています。うん、分かり易いし、注釈も有り難いです。

細かな話しやキャラクターは良いとして、何が1番気になったかって、それは三島の態度ですね。ここまで、割合近代ゴリラとまで揶揄されつつも、凄く大人な態度で、まず、ここが素晴らしかった。そして、論点を、対立させようというのではなく、あくまで、私の立場、を説明し、それを受けて相手に花を持たせるまで持って行き、しかも、相手の話しをすべて受けきる、という、こういう事他にしている人、いないと思います。

議論って実はとても難しく、相手を敬う気持ちが無い人とは、絶対に議論になりません。だいたいにおいて、それは口論と呼ばれるモノで、言葉での殴り合いに興味がある人は、プロレスを観に行った方がいいと思うし、非常に下品、と私は考えます。

マウンティングを含んだ口論になる場合って、誰でも本心では話していなくて、相手の言葉尻やちょっとした言い間違いの揚げ足取りをして、いわゆる私は勝った、という二項論、勝ち負けに持って行きたいだけで、それって非常にナイーブな、まぁ自意識の愛撫だとも思うし、それなら家で隠してやってくれ、とも思います。

しかし、大人な議論を見た事がある人なら、とてもエキサイティングで面白いし、相手の土俵に乗り込んで、その場所で相撲をとる、くらいの事をやるのが議論というモノだと、私個人は思っています。だから鼎談くらいまで、ですよね議論が出来るのって。

そういう意味で、実は全共闘の人に大変難しいインタビューを答えなければならなくなるのが、本当に厳しいと思います。若気の至り、という事ではすまないレベルにまで周囲を巻き込んでいますし、その結果がある意味人生にまで影響を及ぼしています。

映画の最後の方に、全共闘の人へのインタビューがありますけれど、本当にキツイですね。

中でも、芥さん、という全共闘の論客というか、演劇の演出家がいるんですけれど、この方の空論、は言い過ぎかもしれませんけれど、相手の言葉を決して受け入れないまま、そこから50年もその状態を貫いていて、これはなんというか、非常に可哀そうだ、と感じました。まぁ好きでやっているんでしょうけれど・・・そして、若い頃はあんなにかっこよかったのに、50年後がちょっと想像できない姿で、そこも時間の経過の恐ろしさを感じさせます、私も今年50歳で、全然賢くならずにいますね、人の事は言えないですね・・・

三島の意見に賛成出来る部分もありますけれど、この人も相当なロマンティストで、しかし、大変努力し行動する部分は尊敬できると思います。三島は保守なのではなく、天皇主義者なんだと思いますけれど。そして、文化を守るという事、大事だとも思いますけれど、すべての文化は影響し合い、干渉を受け、摩耗し消費され、栄華を極めたりしながら、緩やかに消滅していくものだと思うので、あまりに先鋭化するのはちょっと違う気がします。

天皇陛下が存在する事での文化は理解出来ますけれど、あまりに、あまりに天皇陛下の人間性が多大に奪われ過ぎていると思います。1人の人間が背負える限界を超えていると思います。それに、このままですと、早晩皇位継承者がいななくなると思われますし・・・

あ、あと、瀬戸内さんが何で出演されているのか?全然ワカラナカッタです、この映画には必要なかったんじゃないかな。

三島作品に触れた事がある人に、全共闘がなんだったのか?に興味がある人にオススメ致します。

今年も8月15日を過ぎました。日本の夏は敗戦を考える夏という事に尽きると思ってます。既に戦争体験者がかなり少なくなっているわけで、本当は日本人が日本人として太平洋戦争までの15年くらいの戦争が、どういうものであったか?を考えなければいけないと思います。東京裁判は確かに茶番かも知れませんが、負けるという事はそれを受け入れなければならなくなるわけです。当然サンフランシスコ講和条約だって必要になるわけで、もっと言えば昭和16年には敗戦必至という計算も上がっていたわけですし、ABCD包囲網やハルノートについてもまだまだ調べないとワカラナイ事は大いにせよ、結局のところ始めた責任と敗戦の責任をどう行ったのか?考え続けなければいけないと思います。

特に戦争映画でよく見かける、インテリ下級戦闘員、暴力的上官、という構図は、軍部が悪で一般国民も被害者、という構図になりがちですけれど、当たり前ですが、当時の国民にも責任があると私は考えますし、でも言えなかった、反攻すれば牢屋行であった、というのも理解は出来ますけれど、そういう社会を築き上げた責任というものがあると思うのです。

何が良くなかったのか?を考え続ける事は必要で、今に生かしていかないと、また同じことを繰り返す気がします、特に熱しやすく冷めやすいすぐに忘れてしまう日本に住む社会に暮らしているので。

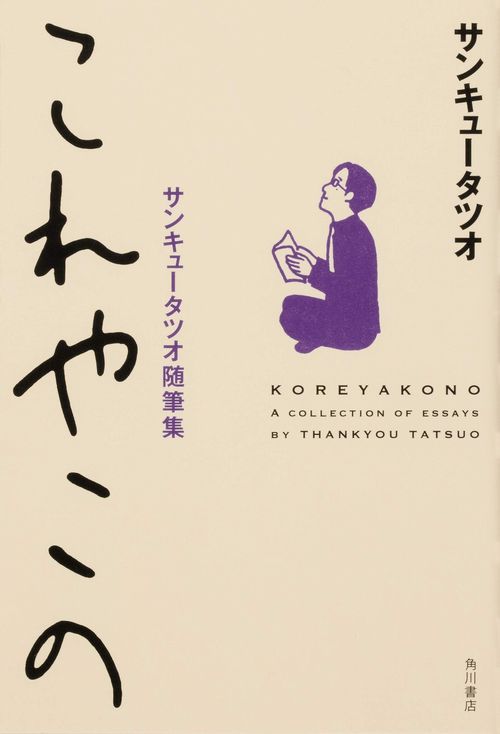

サンキュータツオ著 KADOKAWA

サンキュータツオさんは、芸人であり、日本語学者であり、論文マニアでもあり、アニメーションのオタク的な方でもあるのですが、私はラジオ「東京ポッド許可局」のリスナーとして認識しています。

そんなサンキュータツオさんの随筆集です。最近そういえば随筆という単語を見かける事すらなくなりましたね・・・

落語がとても好きな方ですし、教養のある人、と思います。広くて深い、しかしダメな男子には親和性も高い方だと思います。

落語を身近に、というコンセプトの中、キュレーター的な立場で関わっている「渋谷らくご」でお付き合いのあった2名の師匠、柳谷喜多八師匠と、立川左談次師匠との関わり、その落語との向き合い方、大変興味深く読めました。私は落語については全くの素人であり、お名前も知らない2名の師匠の、その落語との距離というか関わり方を読んで、是非見たかった、と感じました。

しかし、この考え方は大変失礼とも思っていて、やはり現代の、今の、コンテンポラリーなモノを見続けて行かないとワカラナイ種類の理解や感じ方があると思います。私はそれをしていなかったので、簡単に、残念というのは失礼だと思ってしまいます。古典も学びつつ、しかし新作や現代のまだ評価の定まらないモノを見続けてこそ、ある程度の軸が出来上がると思うのです、それにしても人生は短い。その中ですべてのものにかける時間はなく、取捨選択の結果、私は落語を観てこなかったので、そういう感覚を持つ事が失礼に当たると思うのです。

これはどんな物にでも当てはまると思います。

しかし、それとは別として、この随筆集の一貫したテーマは『死』だと思います。そして私は読書にしても映画にしても、死に親和性や共感を覚える感覚がうっすらと、幼少期からある気がします。だからこそ、今を最重要と考えてしまうし、『今』しかないと感じます。

「月曜15時」で語られるロマンチストで現実的な、これぞ見本のようなロマンスグレーの男性との邂逅、「ツインの老人」の摩訶不思議な老人との電話での会話、「黒い店」での古本屋のディープな世界、「バラバラ」の62歳の新人賞受賞者、「拝啓 ジュディ・フォスターさま」の親友とも呼べそうでそうでもない距離感の会話の妙、「空を見ていた」の1枚の写真、そして「鈍色の夏」における京都アニメーションでの事件からJFE東日本の投手・須田の奇跡で回収される日常への戻り方、どの随筆もサンキュータツオさんの、日常や距離感が感じられて、勝手な親近感を覚える。

適度な距離について、もしくはロマンティシズムについて興味のある方に、オススメ致します。

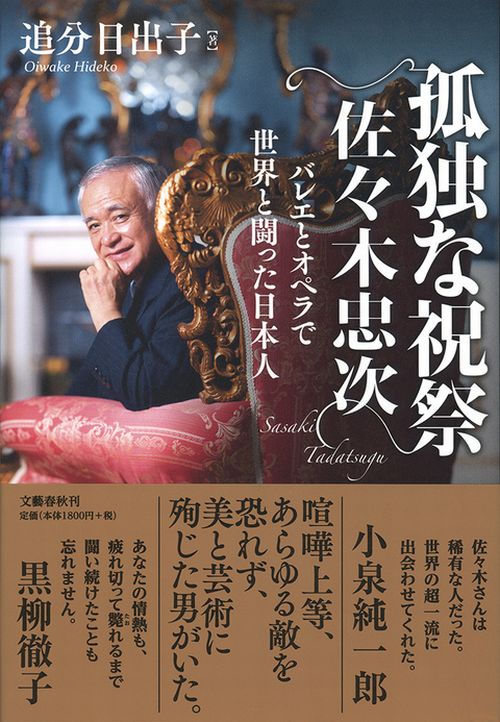

追分日出子著 文芸春秋

東京バレエ団と言えば、私にとってはベジャールを踊るバレエ団で男性ソリストが多い、というくらいの認識しか無いのですが、その東京バレエ団を立ち上げた人物、佐々木忠次氏の評伝です。

1932年生まれで観劇が高じて舞台監督の道を歩むのですが、わけあってオペラやバレエの世界に入り、その中で東京バレエ団を主催する事になります。

著者の追分さんの視点が入ってる、佐々木忠次氏の評伝、という事ですから、どこまで実像に近いのか?は不明な点もありますけれど、大変活動的で、そして1900年代に活躍したバレエ・リュスというバレエ団、というよりも、今で言えば革新的パフォーマンスを行う芸術家集団を率いたディアギレフを追い求めた人物だと思います。興行主とか、プロデューサー、と言った感じに私は受け止めましたが、本人と追分さんはインプレサリオと表記しています。

日本人には、私は個人的にプロデューサー器質の人が少ないのではないか?と感じます。例えば、プロ野球選手になりたい、という人と比べたら、プロ野球の監督になりたい、と言う人は少ないと感じる、という事です。プレイイングマネージャーはいても、野球のプロになれなくても作戦を立てたい、と感じて職業を目指すにしても、プロ野球選手にならなければ監督にはなれない、と刷り込まれている感じがします。

フットボールですと、選手未経験者(プロとして)の監督は海外にはいますけれど、日本にはいないように思う、という事です。書籍について言えば、作者になりたい人が圧倒的で、書籍を完成させる技術者になりたい、編集者になりたい、プロの読み手(書評者)になりたい、という人の割合が少ない、と思うのです。

そんな中、舞台に魅せられた佐々木忠次がいかに海外の一流のオペラ、バレエを日本で公演出来るように努力したのか?を年代的に追える評伝となっています。

東京バレエ団は、その始まりはソビエトと関係性が深く、特に日本のバレエの黎明期であった中で、唯一、プロというか海外のバレエの指導者を持っているバレエ団だったわけで、確かに特異な存在です。

しかも割合黎明期から海外志向があり、そして私はバレエに詳しいわけではありませんけれど、恐らくプロポーション的に、西欧人と比して劣る人が多いと思われる中、群舞の揃い方で魅せるモノであったと思います。ただ、それを本場の舞台に行って公演を行った、という度胸はすさまじいと思います。多分、今で言えばアフリカ系アメリカ人の歌舞伎を見る感覚だと思います。三谷幸喜の舞台「笑いの大学」の例えで言えば「ウィンストン・チャーチルの握った寿司が食べられますか?」という事だと思います。

しかし、海外公演を繰り返し、ヨーロッパの本場から、中でも旬のダンサーやオペラ歌手、指揮者を呼び寄せている、という努力は称賛されるべきだと思いますし、その為の努力、エネルギッシュさ、はちょっと同レベルの人を思い浮かべる事が出来ません。

しかも、海外のバレエ団から、一流のダンサーを紹介するだけでは良くない、これから一流になる人を紹介する事も、ダンサーを育てる事も重要なバレエ団の仕事である、という部分を気付かされて受け入れるのは、大変スゴイ事だと思います。

しかし、私は日本人なので、そもそも文化というモノが日本に根付くのか?とても不安視しています。バレエについても、バレエを大事にしている人よりも、バレエを踊っている自分が好き、に見える人が多いと感じてしまう事があります。

そもそも、一流かどうかを見極める目が日本の観客にあったのか?疑問に感じますし、一流だからこそ、文化的僻地である遠い日本に触れるよりも、現地での活動を優先させる事も重要だったのではないか?とも思ったりします。が、そこに、オリエンタリズムだけではない、佐々木忠次の歓待する心があったからこその、成功があったと思います。

特に、ベジャールは仏教に造詣が深く、しかも父親は哲学者で、本人も哲学的なコリオグラファーですから、日本文化への親和性は高かったと思います。とくに歌舞伎への想いが忠臣蔵へとつながっていき、「THE・KABUKI」は話の筋として大まかに忠臣蔵があり、能も取り入れていて、切腹という、死を自尊心を守るための行為というところまで(私としては袋小路のどん詰まりまで不必要に高めた)突き詰めた行為に、美学を見出したからこそ、三島を題材としたバレエ「M」を作るわけで、ベジャールは、ただのオリエンタリズムを超えた理解があったと思いますけれど、切腹という文化は、特殊だと思いますね。恥の文化、大変私は卑屈な精神の表れに思えます。そこに美を認める事もありますし、ある種の文化でもありますけれど、行き過ぎな気がしますね。これはとても難しい問題を孕んでいるとも思います。

世界の、という接頭語が付くものを、どんなものでも喜ぶ性質のある部分を、一流こそを理解している能力がある、という事とイコールで結ぶのには抵抗がありますけれど、大変珍しいタイプの日本人だと思います。

佐々木忠次氏の業績は素晴らしいものがあり、本物に触れる機会を作っていただいた、と言う意味においても、そしてガラ公演というスタイルでシーズンオフに、東京に有名なダンサーを呼んで行われる世界バレエフェスティバルというアイディアも素晴らしいと思いますし、日本にバレエ文化を根付かせる手段として、有効だと思います。が、何となく、遠藤周作が言う「日本は沼」という表現を思い出さずにはいられません。

黒子として存在する舞台監督から、興行を行う人、プロデューサーとしての足跡を知っておくのは、良い事だと思います。日本にはもっと名プロデューサーが居て欲しいです。どうしても演者になりたがる傾向があるので、演者だけで成功するのは天才だけだと思います。表現する演者をどのように紹介したり、周知させるのか?という意味では、前にご紹介した「ベートーベン捏造 名プロデューサーは嘘をつく」(の詳しい感想は

こちら )のシンドラーは、決して褒められる手段ではありませんけれど、プロデュースと言う意味においては、相当に上手いと思います。

舞台芸術に興味のある方にオススメ致します。

この新型コロナウィルスのある世界で、舞台芸術が生き残って欲しいですし、バレエだけでなく、演劇、音楽、美術鑑賞など、文化への敷居が物理的に高くなる事で、廃れてしまう事を危惧します。こういう時こそ、国が文化を保護しなければならないと思うのに、この日本と言う国は文化に対する理解が浅いのではなく、無いんですよね・・・この東京バレエ団の海外公演の際の、国家からの援助についても、同様ですけれど、だからこそ、この国で文化が廃れてしまわないように、少しでもできる事をするだけです。