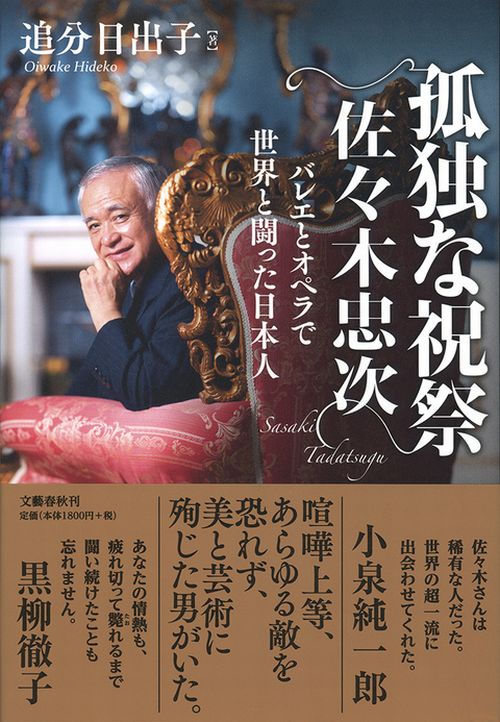

追分日出子著 文芸春秋

東京バレエ団と言えば、私にとってはベジャールを踊るバレエ団で男性ソリストが多い、というくらいの認識しか無いのですが、その東京バレエ団を立ち上げた人物、佐々木忠次氏の評伝です。

1932年生まれで観劇が高じて舞台監督の道を歩むのですが、わけあってオペラやバレエの世界に入り、その中で東京バレエ団を主催する事になります。

著者の追分さんの視点が入ってる、佐々木忠次氏の評伝、という事ですから、どこまで実像に近いのか?は不明な点もありますけれど、大変活動的で、そして1900年代に活躍したバレエ・リュスというバレエ団、というよりも、今で言えば革新的パフォーマンスを行う芸術家集団を率いたディアギレフを追い求めた人物だと思います。興行主とか、プロデューサー、と言った感じに私は受け止めましたが、本人と追分さんはインプレサリオと表記しています。

日本人には、私は個人的にプロデューサー器質の人が少ないのではないか?と感じます。例えば、プロ野球選手になりたい、という人と比べたら、プロ野球の監督になりたい、と言う人は少ないと感じる、という事です。プレイイングマネージャーはいても、野球のプロになれなくても作戦を立てたい、と感じて職業を目指すにしても、プロ野球選手にならなければ監督にはなれない、と刷り込まれている感じがします。

フットボールですと、選手未経験者(プロとして)の監督は海外にはいますけれど、日本にはいないように思う、という事です。書籍について言えば、作者になりたい人が圧倒的で、書籍を完成させる技術者になりたい、編集者になりたい、プロの読み手(書評者)になりたい、という人の割合が少ない、と思うのです。

そんな中、舞台に魅せられた佐々木忠次がいかに海外の一流のオペラ、バレエを日本で公演出来るように努力したのか?を年代的に追える評伝となっています。

東京バレエ団は、その始まりはソビエトと関係性が深く、特に日本のバレエの黎明期であった中で、唯一、プロというか海外のバレエの指導者を持っているバレエ団だったわけで、確かに特異な存在です。

しかも割合黎明期から海外志向があり、そして私はバレエに詳しいわけではありませんけれど、恐らくプロポーション的に、西欧人と比して劣る人が多いと思われる中、群舞の揃い方で魅せるモノであったと思います。ただ、それを本場の舞台に行って公演を行った、という度胸はすさまじいと思います。多分、今で言えばアフリカ系アメリカ人の歌舞伎を見る感覚だと思います。三谷幸喜の舞台「笑いの大学」の例えで言えば「ウィンストン・チャーチルの握った寿司が食べられますか?」という事だと思います。

しかし、海外公演を繰り返し、ヨーロッパの本場から、中でも旬のダンサーやオペラ歌手、指揮者を呼び寄せている、という努力は称賛されるべきだと思いますし、その為の努力、エネルギッシュさ、はちょっと同レベルの人を思い浮かべる事が出来ません。

しかも、海外のバレエ団から、一流のダンサーを紹介するだけでは良くない、これから一流になる人を紹介する事も、ダンサーを育てる事も重要なバレエ団の仕事である、という部分を気付かされて受け入れるのは、大変スゴイ事だと思います。

しかし、私は日本人なので、そもそも文化というモノが日本に根付くのか?とても不安視しています。バレエについても、バレエを大事にしている人よりも、バレエを踊っている自分が好き、に見える人が多いと感じてしまう事があります。

そもそも、一流かどうかを見極める目が日本の観客にあったのか?疑問に感じますし、一流だからこそ、文化的僻地である遠い日本に触れるよりも、現地での活動を優先させる事も重要だったのではないか?とも思ったりします。が、そこに、オリエンタリズムだけではない、佐々木忠次の歓待する心があったからこその、成功があったと思います。

特に、ベジャールは仏教に造詣が深く、しかも父親は哲学者で、本人も哲学的なコリオグラファーですから、日本文化への親和性は高かったと思います。とくに歌舞伎への想いが忠臣蔵へとつながっていき、「THE・KABUKI」は話の筋として大まかに忠臣蔵があり、能も取り入れていて、切腹という、死を自尊心を守るための行為というところまで(私としては袋小路のどん詰まりまで不必要に高めた)突き詰めた行為に、美学を見出したからこそ、三島を題材としたバレエ「M」を作るわけで、ベジャールは、ただのオリエンタリズムを超えた理解があったと思いますけれど、切腹という文化は、特殊だと思いますね。恥の文化、大変私は卑屈な精神の表れに思えます。そこに美を認める事もありますし、ある種の文化でもありますけれど、行き過ぎな気がしますね。これはとても難しい問題を孕んでいるとも思います。

世界の、という接頭語が付くものを、どんなものでも喜ぶ性質のある部分を、一流こそを理解している能力がある、という事とイコールで結ぶのには抵抗がありますけれど、大変珍しいタイプの日本人だと思います。

佐々木忠次氏の業績は素晴らしいものがあり、本物に触れる機会を作っていただいた、と言う意味においても、そしてガラ公演というスタイルでシーズンオフに、東京に有名なダンサーを呼んで行われる世界バレエフェスティバルというアイディアも素晴らしいと思いますし、日本にバレエ文化を根付かせる手段として、有効だと思います。が、何となく、遠藤周作が言う「日本は沼」という表現を思い出さずにはいられません。

黒子として存在する舞台監督から、興行を行う人、プロデューサーとしての足跡を知っておくのは、良い事だと思います。日本にはもっと名プロデューサーが居て欲しいです。どうしても演者になりたがる傾向があるので、演者だけで成功するのは天才だけだと思います。表現する演者をどのように紹介したり、周知させるのか?という意味では、前にご紹介した「ベートーベン捏造 名プロデューサーは嘘をつく」(の詳しい感想は

こちら )のシンドラーは、決して褒められる手段ではありませんけれど、プロデュースと言う意味においては、相当に上手いと思います。

舞台芸術に興味のある方にオススメ致します。

この新型コロナウィルスのある世界で、舞台芸術が生き残って欲しいですし、バレエだけでなく、演劇、音楽、美術鑑賞など、文化への敷居が物理的に高くなる事で、廃れてしまう事を危惧します。こういう時こそ、国が文化を保護しなければならないと思うのに、この日本と言う国は文化に対する理解が浅いのではなく、無いんですよね・・・この東京バレエ団の海外公演の際の、国家からの援助についても、同様ですけれど、だからこそ、この国で文化が廃れてしまわないように、少しでもできる事をするだけです。